Feature, News

Bericht vom 76. Cannes-Festival

Neues von den Filmfestspielen 2023

Die Internationalen Filmfestspiele von Cannes finden in diesem Jahr vom 16. bis 27 Mai statt. Unsere Autorin Pamela Jahn ist vor Ort, um von der Croisette über die Filme des diesjährigen 76. Jahrgangs zu berichten.

Weitere Information zum Programm finden sich unter https://www.festival-cannes.com/en

JEANNE DU BARRY

Veröffentlicht am 17.5.2022

Mit Eröffnungsfilmen ist es immer so eine Sache. Für gewöhnlich ist ihre Auswahl in erste Linie von der Anzahl und Popularität der mitwirkenden Stars abhängig. Es geht darum, den Festivalauftakt auf dem roten Teppich möglichst glamourös zu gestalten. Die Qualität des Films ist zweitranging. Nirgends spürt man das so sehr wie in Cannes. Auch in diesem Jahr machte das Festival in dieser Hinsicht keine Ausnahme, mit einem Unterschied: Anstatt auf einen hohen Beliebtheitsgrad beim Publikum zu setzen, entschied man sich für eine Produktion mit Skandalfaktor.

Denn nicht nur Maïwenn, die in ihrer neuen Regiearbeit Jeanne du Barry sowohl vor und der hinter der Kamera agiert, sorgte unlängst aufgrund ihres angeblich gewalttätigen Verhaltens gegenüber einem Journalisten für Schlagzeilen in der französischen Presse. Auch für Johnny Depp, der im Film König Ludwig XV. spielt, ist Cannes der erste öffentliche Auftritt seit dem zu seinen Gunsten entschiedenen Gerichtsprozess um häusliche Gewalt an seiner Ex-Frau Amber Heard.

In Jeanne du Barry schlendert er als königlicher Dandy durch die prunkvollen Säle von Versailles: die rosig geschminkten Lippen ironisch gespitzt, das Gesicht fahl gepudert, der Rücken durchgedrückt. Er spielt den alternden Monarchen, dessen Gang schon etwas träge geworden ist. Seinen Text säuselt er auf Französisch, viel zu sagen hat er Gott sei Dank nicht.

Die Bühne gehört ganz und gar Madame Jeanne du Barry (Maïwenn), der niedrig geborenen und betörend sinnlichen Mätresse, die am königlichen Hof mit ihrer langjährige Anwesenheit regelmäßig für Empörung sorgte. Die Schauspielerin und Regisseurin, die zusammen mit Teddy Lussi-Modeste und Nicolas Livecchi auch das Drehbuch schrieb, ist großartig als Jeanne, eine schöne, kluge Kurtisane, die mit ihrer Kleidung und ihren Ansichten viel zu modern ist für diese Welt.

Der Film selbst bleibt trotz Jeannes rebellischer Natur jedoch seltsam träge. Alles sieht hübsch aus, die Kostüme sitzen perfekt, und die Besetzung ist bis in die Nebenrollen perfekt. Dennoch will auf der Leinwand nicht so recht Leben aufkommen, obwohl auch Depp seine Sache relativ gut macht und sichtlich Spaß hat an Verkleidung und Spiel. Vielleicht wäre ein weniger prominenter Darsteller in dem Fall jedoch ratsamer gewesen, einer, der es Maïwenn ermöglichst hätte, den freien Geist ihrer Figur noch mehr im Vordergrund stehen. Zudem wirkt die Liebe zwischen Louis und Jeanne immer weniger glaubwürdig je länger sie sich hinzieht. Für einen passablen Eröffnungsfilm mag es reichen. Jeanne du Barry bietet ein unterhaltsames Spektakel - mehr aber eben auch nicht.

MONSTER

Veröffentlicht am 18.5.2022

Der japanische Regisseur Hirokazu Kore-eda, der vor zehn Jahren für sein feinfühliges Familiendrama Like Father, Like Son den Preis der Jury und 2018 für Shoplifters die Goldene Palme gewann, kehrt mit Monster in den Wettbewerb von Cannes zurück. Erzählt wird darin eine komplexe Geschichte: In der japanischen Stadt Nagano, Hauptstadt der gleichnamigen Präfektur, steht ein Gebäude in Flammen, in dem sich eine schäbige Hostessen-Bar befunden haben soll. Bald geht das skandalöse Gerücht um, dass der örtliche Schullehrer, Herr Hori (Eita Nagayami), einer der Kunden war. Minato (Soya Kurokawa), eine alleinerziehende Mutter, die in einer Reinigung arbeitet, hat derweil ganz andere Sorgen. Sie versucht mit ihrem Sohn Minato (Soya Kurokawa) Schritt zu halten, der gerade zum Teenager heranwächst. Noch ist er ein neugieriger und manchmal seltsamer Junge, doch erste Auffälligkeiten - ein fehlender Turnschuh, eine unerklärliche Verletzung, ein Versuch, sich selbst die Haare zu schneiden - lassen sie befürchten, dass in der Schule etwas nicht stimmt. Zunächst glaubt sie, dass sein neuer Lehrer, Herr Michitoshi (Eita Nagayama), ihren Sohn schikaniert. Doch als sich Minatos Klassenkamerad Yori (Hinata Hiiragi) ebenfalls auffällig verhält, regt sich in ihr die Befürchtung, dass ihr Sohn in Wirklichkeit eher der Täter als das Opfer ist.

Das Drehbuch von Yuji Sakamoto wirkt auf den ersten Blick überladen. Die Idee, dieselbe Geschichte nacheinander aus drei verschiedenen Perspektiven zu erzählen, ist ein bewährter Kino-Trick, über den man als Zuschauer leicht stolpern kann. Aber Kore-eda versteht sein Handwerk mindestens genauso gut wie sein Landsmann Akira Kurosawa, der in seinem Meisterwerk Rashomon (1950) die gleiche Taktik erfolgreich angewendet hat. Die Sorgfalt und das Einfühlungsvermögen, mit denen sich Kore-eda und seine Darsteller:innen der Handlung aus den verschiedenen Perspektiven annähern, sind außergewöhnlich. Es geht um Mobbing, üble Gerüchte, Homophobie und dysfunktionale Familienverhältnisse, sowie Autoritätsversagen, Generationskonflikte und den Missbrauch von sozialen Medien - Kore-eda packt viel in seinen Film. Wenn man so will, hat er ein sanftes filmisches Ungeheuer geschaffen, das Monster, das dem Werk seinen Namen gibt. Untermalt wird das Ganze von der wunderschönen Filmmusik des vor kurzem verstorbenen Ryuichi Sakamoto, dessen große Kunst hier noch einmal zum Ausdruck kommt.

BLACK FLIES

Veröffentlicht am 19.5.2022

Dieser Film ist voller Adrenalin. Das Rettungssanitäter-Drama von Jean-Stephane Sauvaire versetzt sowohl seine Protagonisten als auch die Zuschauer in einen dauerhaften Extremzustand. Leider ist das Handlungsmuster allzu bekannt: Tye Sheridan spielt den Neuling Ollie, der für die emotionale Belastung, die der Job mit sich bringt, schlecht gerüstet ist. Eigentlich ist er Medizinstudent und nur dabei, um seine Rechnungen bezahlen zu können. Gene ‘Rut’ Rutkovsky (Sean Penn) dagegen ist ein alter Hase im Notfalldienst, der längst zu abgebrüht und gebrochen ist, um noch rationale Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen. Die physischen und psychischen Extremsituationen, denen die beiden Partner pausenlos ausgesetzt ist, zehren an ihren Nerven. Und auch auf der Polizeiwache geht es brutal zu. Es kommt zu Schlägereien, es wird gemobbt und schikaniert - und Mike Tyson gibt den mürrischen Chef, der sein Team mit harschen Worten und einem kompromisslosen Führungsstil im Zaum zu halten versucht.

Black Flies leidet unter dem Dauerdruck ähnlich wie seine Charaktere. Der Film hat seine Momente, aber sie sind rar. Etwa wenn Ollie realisiert, dass auch hinter dem guten Willen, Leben zu retten, eine schreckliche Wahrheit steckt, wenn hoffnungslose Fälle aus Kostengründen auf dem Rücksitz des Krankenwagens vernachlässigt werden. Dagegen bleibt vor allem Penns Figur zu sehr im Klischee verhaftet, sowohl beruflich als auch im Privaten. Das eigentliche Problem ist jedoch, dass wir uns nie genug für das ungleiche Paar interessieren, um von ihren Handlungen und den damit verbundenen Schwierigkeiten tatsächlich berührt, bestürzt oder gefesselt zu sein. Sie sind Stereotypen, die von einer hyperrealen Welt umgeben sind, auf deren Darstellung Sauvaire mehr Wert legt als auf die Charakterentwicklung seiner beiden Protagonisten. Ständig hetzt der Film von einem Notfall zum nächsten, um den Mangel an echter Dramatik zu kompensieren. Am Ende lässt Black Flies den Zuschauer erschöpft im Kinosessel zurück, aber viel mehr auch nicht.

ANSELM

Veröffentlicht am 20.5.2023

Man muss diesen Film auf einer riesigen Leinwand sehen. Es geht gar nicht anders. Die Kunst verlangt es. Unbedingt. Das Monumentale, Gewaltige, der Drang zur Größe ist Anselm Kiefers Werken eingeschrieben. Seit über 50 Jahren leuchtet Kiefer auf diese Weise in seiner Malerei, den Skulpturen und Installationen noch die dunkelsten Stellen der deutschen Geschichte aus. Sein kritischer Geist reibt sich an alten Mythen ebenso wie an den Gedichten von Paul Celan und Ingeborg Bachmann. In seinen Werken spiegeln sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Zeit und Raum, Ordnung und Chaos, alles ist eins. Alles ist präsent. Wim Wenders ist ein Bewunderer von Kiefers überwältigender Mythenarchäologie. Die beiden verbindet eine lange Freundschaft – und dieselbe Passion. Auch Wenders’ Kino ist der Schule eines Sehens verpflichtet, die voraussetzt, dass man gewillt ist, in die Bilder einzudringen, dem Gesehenen nahe zu kommen, selbst dann, wenn es weh tut. Was für Kiefer seine Materialen sind, die schwarze Asche, das heiße Blei, das ist für Wenders die unbegrenzte Kraft der 3D-Kamera, mit der er in seinen Filmen immer wieder, immer mutiger experimentiert. Sein inniges Verständnis für das Medium ist spätestens seit Pina (2011) kein Geheimnis mehr. Damals nutzte er die neuartige Technik in seiner atemberaubenden Hommage an die Choreografin Pina Bausch, um dem Bild mehr Tiefe und den Tänzern und Tänzerinnen ein ganzheitliches Profil zu geben.

In dem Dokumentarfilm Anselm sind es Kiefers überdimensionale Arbeiten, die in ihrer Dreidimensionalität umso überwältigender wirken. Man kann gar nicht anders als erschlagen und begeistert zu sein. Und man spürt Wenders’ Faszination für die Kunstwerke, die er filmt. In seinem Blick liegt eine kindliche Neugier, die ansteckend ist. Manchmal scheint es, als könnte er selbst gar nicht fassen, was er da sieht. Die Ehrfurcht, das Staunen, der Schock, all das schwingt in seinen Bildern mit. Etwa wenn Kiefer ein Gemälde mit einem Flammenwerfer bearbeitet oder kesselgroße Farbeimer auf eine Leinwand kippt; wenn er in einem Moment der Ruhe Celan rezitiert und anschließend wortlos, aber beschwingt durch die Lagerhallen seines gigantischen Atelier-areals im französischen Barjac radelt, in dem sich in jeder Ecke deckenhoch Kreationen von ihm stapeln. Wenders, der einst selbst als Maler begann, hat von Kiefers Œuvre so viel ins Kino übergeführt, dass die Bilder bei ihm buchstäblich sprechen lernen. Und das ist das überaus Spannende an seiner Kunst: diese ganz private, kritische Form des Blickes, bei der man, wenn man ganz genau hinsieht, dem Regisseur selbst beim Denken zuschauen kann.

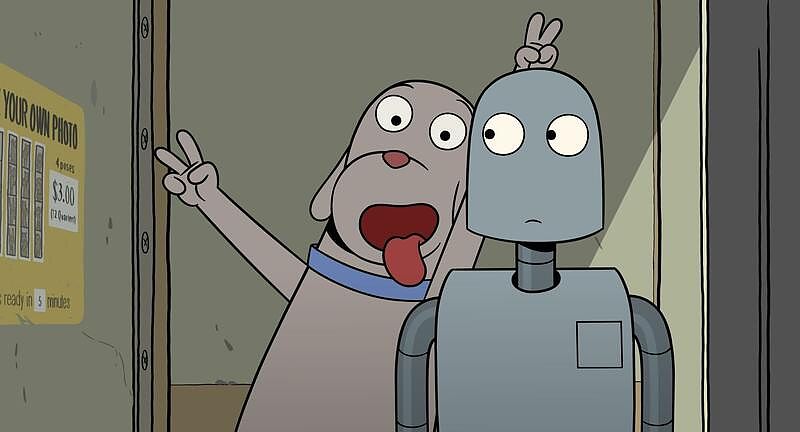

ROBOT DREAMS

Veröffentlicht am 22.05.2023

Dog wünscht sich einen Freund, mehr als alles andere auf der Welt. Er ist ein einsamer Hund, der in den 1980er Jahren mitten im lässigen Vibe des ausschließlich von Tieren bevölkerten New Yorker East Village wohnt. Seine Tage sind trist und einsam - da kommt ihm der TV-Werbespot für einen Heimroboter gerade recht.

Kaum ist sein neuer Kumpel geliefert und zusammengebaut, erobern sie gemeinsam die Stadt, erst mit der U-Bahn zum Rollschuhfahren in den Central Park, später zum Volksfest an den Strand.

Doch das Glück ist auch in Pablo Bergers hinreißendem Animationsfilm Robot Dreams nur von kurzer Dauer. Als die beiden nach Sonnenuntergang aufbrechen wollen, hat der Roboter einen Defekt. Dog versucht in seiner Verzweiflung noch, was er kann. In dem Moment fängt für die ungleichen Freunde die härteste Prüfung ihres Lebens an. Für all das braucht der Film keine Worte. Robot Dreams kommt ganz ohne Dialoge aus. Gefühle, Gedanken und Botschaften transportiert er über simple Zeichentrickbilder und einen Soundtrack, der sich der jeweiligen Stimmung der Figuren angleicht. Die Verletzlichkeit und der Trennungsschmerz, den Dog und sein Roboter in einer weitgehend rücksichtslosen Welt spüren, gehen auch ohne Worte tief unter die Haut.

Am besten funktioniert Robot Dreams allerdings, wenn sich die Geschichte ganz dem Schicksal des Blechmanns zuwendet, der hilflos allein am Strand legen bleibt. In einem seiner Träume sieht er sich in die magische Welt des Zauberers von Oz versetzt, wo Sonnenblumen eine musikalische Tanznummer im Stil der floralen

Gruppenchoreografien aus den Musicalfilmen von Busby Berkeley aufführen. Und für einen Moment scheint die Hoffnung zu siegen, dass Dog und er vielleicht doch irgendwann wieder zueinander finden. Aber der Film umgeht solche Erwartungen geschickt, indem er auf ein Ende abzielt, das überraschend reif und ehrlich wirkt. Das macht ihn zu einer willkommenen Ausnahme in der sonst so hochstilisierten von Pixar und Co dominierten Animationswelt.

MAY DECEMBER

Veröffentlicht am 22.5.2023

Manchmal genügt eine kleine braune Papierschachtel. Der ganze Skandal hinter der komplizierten Liebesgeschichte zwischen Gracie (Julianne Moore) und ihrem Mann Joe (Charles Melton) verbirgt sich darin. Die Schauspielerin Elizabeth (Natalie Portman), die Gracie demnächst in einem Film verkörpern soll, hat sie vor deren Haus gefunden, als sie zu einer privaten Grillpartie erscheint. Gracie öffnet sie mit einem routinierten Blick aus Abscheu und Gleichgültigkeit. Es sind Fäkalien, erklärt sie kühl, und es ist nicht das erste Paket dieser Art.

Diese Schachtel ist eine unverblümte Metapher für die Bosheit, die sich im Kern von Todd Haynes' neuem Film May December manifestiert - vor Jahren wurde Gracies Beziehung mit Joe in der Boulevard-Presse breitgetreten, nachdem sie beim Sex erwischt wurden, als er gerade einmal zwölf Jahre alt war. Daraus entwickelt Haynes, der große Stilist und Meister des klassischen Melodrams, ein faszinierendes Verwirrspiel aus Wahrnehmung und Projektion, eine Dreiecksgeschichte, die durch gezielten Voyeurismus erschüttert wird, und einen Ego-Kampf zwischen zwei verblendeten Frauen, die vor der Kamera eine seltsame, faszinierende Symbiose vollziehen.

Lange macht sich Haynes einen großen Spaß daraus, mit unseren Erwartungen zu spielen, wohin die Geschichte führen wird. Seine beiden herausragenden Darstellerinnen im Zentrum tun es ihm gleich. Als Portmans Elizabeth die Frage aufwirft, warum Gracie und Joe trotz der allgemeinen Ablehnung in der Nachbarschaft geblieben sind, behauptet Gracie, sie wäre naiv gewesen. Wirklich glauben will man ihr das nicht. Moore versteht es ausgezeichnet, ihre Figur zu verschlüsseln: Manchmal ist sie der Boss in ihrer Beziehung zu Joe, den sie nicht selten herumkommandiert, manchmal gibt sie eine zickige Mutter, die ihre Teenager-Tochter schikaniert. Sie ist immer beides, manipulativ und verletzlich zugleich.

Gegen Ende des Films sagt Gracie zu Elizabeth, dass unsichere Menschen gefährlich seien Es ist schwer zu sagen, ob sie damit ihr Gegenüber oder sich selbst meint. Beiden Frauen teilen, wie sich herausstellt, viele Charakterzüge, von denen nur die wenigsten achtbar sind. Haynes stellt sie häufig vor einen Spiegel, zusammen oder allein. Und wie in einem Spiegelkabinett kann man sich auch als Zuschauer nie sicher sein, ob das, was man in dem Moment sieht, tatsächlich der Wirklichkeit entspricht. May December wirkt wie eine Illusion, in der nichts echt und nichts vertrauenswürdig scheint.

ANATOMY OF A FALL / ANATOMIE D'UNE CHUTE

Veröffentlicht am 23.5.2023

Es geschieht am helllichten Tag. Als der elfjährige, sehbehinderte Daniel (Milo Machado Graner) mit seinem Hund vom Spaziergang nach Hause kommt, liegt sein Vater (Samuel Theis) tot im Schnee. Auf den ersten Blick scheint es, als sei Samuel vom Balkon im Dachgeschoss gestürzt. Doch die polizeilichen Ermittlungen ergeben ein anderes Bild. Plötzlich steht seine Frau Sandra (Sandra Hüller), eine erfolgreiche Schriftstellerin, unter Mordverdacht. Ihr Rechtsanwalt Vincent (Swann Arlaud) plädiert auf Selbstmord. Aber der hartnäckigen Staatsanwaltschaft mangelt es an Beweisen. Und Sandra gibt vor Gericht nicht die trauernde Witwe. Sie wirkt seltsam gefasst, ist widerspenstig, verteidigt sich mit aller Kraft.

Für ihre schauspielerische Meisterleistung in dieser atmosphärisch dichten Inszenierung aus Justiz- und Familiendrama ist Hüller heuer für einen Oscar als beste Darstellerin nominiert. Es ist eine Figur, die gut in die Zeit passt: Sandra ist keine Hausfrau am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Sie weiß, was sie will – und vor allem, was sie getan hat, und was nicht.

Justine Triet seziert den Fall und rollt gleichzeitig die gescheiterte Beziehung zwischen den Eheleuten auf. Die Tonbandaufnahme eines langsam eskalierenden Streits zwischen Samuel und Sandra offenbart, wie angespannt ihr Verhältnis zum Zeitpunkt seines Todes war. Wie Triet die Szene in den Prozess integriert, ist einer der dramatischen Clous des mitunter an seiner Länge leidenden Films. Hüller aber bleibt durchweg phänomenal undurchsichtig und rätselhaft, bis zum Schluss.

FIREBRAND

Veröffentlicht am 23.5.2023

"Unruhig ist das Haupt, das die Krone trägt." Das berühmte Shakespeare-Zitat passt vielleicht auf niemandem so gut wie auf die sechs Frauen von Heinrich VIII. (Jude Law), der ihre Köpfe am liebste rollen ließ. So ergeht es schließlich auch Catherine Parr (Alicia Vikander), seiner letzten Gemahlin, in Karim Aïnouz' Film FIREBRAND.

Im Zentrum der Geschichte stehen die religiösen Neigungen der Königin und ihre innige Freundschaft mit Anne Askew (Erin Doherty), einer protestantischen Predigerin. Anne ist kämpferisch und eifrig in dem Wunsch, ihren Glauben unters Volk zu bringen; Catherine ist loyal und tollkühn, wenn es darum geht, ihre Freundin zu sehen. Das bringt sie schließlich in die Ungunst ihres Mannes. Als der König von seinem Frankreichfeldzug zurückkehrt, droht Catherine ihr Ansehen am Hof zu verlieren, was sie zunehmend in eine brenzlige Ecke drängt.

Law spielt seinen Heinrich VIII. fantastisch als korpulenten Rüpel, der mit seinen Kumpels herumhängt und in jeder Hinsicht ein Kerl aus Fleisch und Blut ist: Wie er sich an der Nase reibt, in den Ohren bohrt oder beim Essen die Finger in den Mund schiebt - all das zeugt von einer ungeheuren Körperlichkeit. Als Mensch und als König ist er anziehend und abstoßend, liebevoll und oft monströs zugleich, ein paranoider Herrscher, der überall Verrat wittert und keine Gnade kennt.

Aber seine Darbietung allein macht noch keinen guten Film. Auch Vikander versucht ihrer Rolle gerecht zu werden, kann sich aber nicht aus den Fesseln befreien, die ihr das auf dem Roman Queen's Gambit von Elizabeth Fremantle basierende Drehbuch von Henrietta und Jessica Ashworth anlegt. Die Sprache schwankt zwischen Tudor- und zeitgenössischem Englisch - daran ist erst mal nichts falsch. Doch in diesem Film wirkt zu vieles zusammengewürfelt, unüberlegt und so verworren, dass man irgendwann die Lust am Schauen verliert. Obwohl Firebrand eigentlich Catherine Parr gewidmet ist, bleibt am Ende vor allem ihr tyrannischer Ehemanns in Erinnerung - und das ist vermutlich genau das Gegenteil von dem, worum es hier eigentlich geht.

ASTEROID CITY

Veröffentlicht am 24.5.2024

Es gibt Dinge und Menschen, die kann man nicht ändern. Die muss man nehmen, wie sie sind. Wes Anderson und seine Filme gehören dazu. Im Laufe seiner Karriere hat der US-amerikanische Indie-Regisseur bestimmte Formen, Farben und stilistische Versatzstücke zu seiner Visitenkarte gemacht: Eine symmetrisch perfekte Bildsprache. Ein fast schon obsessives Interesse an künstlerischen und historischen Details. Pastellfarben und Retro-Look, alles passend arrangiert und stets komplett durchkomponiert. Dem fügt sich ein dezidiert engagiertes Ensemble von Hollywood-Stars ein, die sich für den gebürtigen Texaner immer wieder gerne in die unglaublichsten Rollen stürzen.

Für ASTEROID CITY hat Anderson einen fiktiven Ort im amerikanischen Südwesten Mitte der fünfziger Jahre kreiert. Die Sonne steht senkrecht über der einsamen Wüstenstadt. Eine Tankstelle, einen Bahnhof, ein Diner und eine stolze Sternwarte, mehr braucht er diesmal nicht. Obwohl, das stimmt nicht ganz: Ein gigantischer Meteoritenkrater ist die eigentliche Attraktion in diesem verlassenen Niemandsland. Vielleicht eignet sich die Gegend auch deshalb besonders gut für die Atomtests, die das Militär unmittelbar hinter den umliegenden Bergen ausführt.

Aber die Handlung ist, wie immer bei Anderson, vertrackter, als sie auf den ersten Blick scheint: Wir sehen, wie sich gleich zu Beginn herausstellt, ein Theaterstück, das eigentlich nur auf dem Papier existiert. Geschrieben hat es der Dramatiker Conrad Earp (Edward Norton), der Szene für Szene, Wort für Wort in seine Schreibmaschine tippt. Wie das Skript und die Umstände seiner Entstehung sich zueinander verhalten, erfahren wie von einem Moderator (Bryan Cranston), der uns auf der Bühne eines Fernsehstudios die Umstände erklärt.

Doch sobald sich der Bildrahmen weitet und eine grellbunte Farbpallette das Schwarz-Weiß der Eingangssequenz wegspült, sind wir auch schon mittendrin in den Geschehnissen und im Leben von Augie Steenbeck (Schwartzman), einem Kriegsfotografen, dessen Sohn Woodrow (Jake Ryan) das Zeug zu einem Sternenforscher hat. Vor angemessener Kulisse soll der Teenager gemeinsam mit einer Handvoll weiterer angehender Astronomen in Asteroid City mit einem Jugendwissenschaftspreis ausgezeichnet werden. Was der Junge und seine drei Schwestern allerdings nicht wissen, ist, dass ihre Mutter vor ein paar Tagen gestorben ist. Jetzt hofft Archie, der selbst noch mit seinem Schicksal als frischgebackener Witwer kämpft, auf die Unterstützung seines Schwiegervaters Stanley Zak (Tom Hanks), der zufällig auch in der Gegend wohnt.

Natürlich ist das nur eine der Geschichten, um die es in Asteroid City geht. Bald überschlagen sich die Ereignisse, entsprechend rasch erweitert sich das Figurenensemble um eine labile Filmdiva (Johansson) und deren Tochter (Grace Edwards), einen Fünf-Sterne-General (Jeffrey Wright), die Astronomin Dr. Hickenlooper (Tilda Swinton) – und, man hat es geahnt, Besuch aus dem Weltall, in Form eines Außerirdischen, der dem Ganzen einen Hauch von Mystery und Science-Fiction gibt.

Konstruiert als klassischer Dreiakter wirkt Asteroid City stringenter in der Ausführung als der Vorgänger THE FRENCH DISPATCH, Andersons filmischer Liebesbrief an den Journalismus alter Schule, der sich an einer Anthologie-Struktur orientierte und an seiner Uneinheitlichkeit litt. Hier funktioniert der Wechsel zwischen Broadway und amerikanischer Kleinstadtprovinz glatter, geschmeidiger. Und die Tatsache, dass aufgrund des unmittelbaren Kontakts mit Außerirdischen auf unbestimmte Zeit im Ort eine strikte Quarantäne verhängt wird, macht das Absurde greifbarer und die Fiktion wird plötzlich real.

Davon abgesehen ist Asteroid City eine typische Wes-Anderson-Konstruktion, wie man sie kennt und erwartet. Eine Überraschung ist der Film nicht. Aber er zeigt den Regisseur wieder ganz bei sich. Anderson hat eine zutiefst persönliche Erzählweise gefunden, die so originell ist, dass nicht wenige Filmemacher versucht haben, sie zu imitieren, und kläglich daran gescheitert sind. Und auch er selbst muss aufpassen, dass das Prinzip der intellektuellen und visuellen Versponnenheit, auf dem sein ganzes Schaffen als Künstler beruht, nicht irgendwann doch endgültig ins Leere läuft. Noch ist die Magie, die den Bildern Leben einhaucht, stark genug.

THE TASTE OF THINGS / LA PASSION DE DODIN BOUFFAN

Veröffentlicht am 25.5.2023

Eugénie (Juliette Binoche) und Dodin (Benoît Magimel) sind ein eingespieltes Team. Wenn sie gemeinsam kochen, sitzt jeder Handgriff, jede Bewegung ist koordiniert. Auch die Zutaten sind bis ins kleinste Detail stets perfekt aufeinander abgestimmt. Gemeinsam zaubern sie die herrlichsten Gerichte: gebratene Kalbslende und pochierter Steinbutt, Vol-au-vent und Pot-au-feu.

Sie ist die Köchin im Haus, er der Gourmet. Aber nicht nur in der Küche verstehen sich die beiden Feinschmecker besser als jedes Ehepaar. Wenn es Nacht wird, klopft Dodin vorsichtig an Eugénies Schlafzimmertür. Manchmal bleibt sie verschlossen. Das muss er respektieren. Meistens aber sucht auch sie seine Nähe. Nur zur Heirat überreden lässt sie sich lange nicht. Die unkomplizierte Beziehung, die sie führen, und ihre eigene Unabhängigkeit bedeuten ihr mehr.

Aber zurück zur Küche, denn die steht in Tran Anh Hùngs Film im Mittelpunkt. Der in Vietnam geborene französische Regisseur nimmt sich viel Zeit für die Zubereitung der delikaten Speisen, filmt jeden Schritt von der Gemüseernte bis zum Anrichten der Beilagen auf dem Teller. In jedem noch so flüchtigen Augenblick spürt man seine Leidenschaft für die Kunst des Kochens, die er über die Figuren aufs Publikum überträgt.

Geliebte Köchin ist über weite Strecken wie ein Kammerspiel inszeniert. Die Hässlichkeit und Härte des Lebens im ausgehenden 19 Jahrhundert lässt Hùng außen vor. Erst als Eugénie, die an einer sich schleichend erschwerenden Krankheit leidet, immer schwächer wird, werden auch die Bilder düsterer, die Szenen farbloser, die Worte schwerer. Bis dahin jedoch wirken das stattliche Landhaus, der liebevoll gepflegte Garten und die rustikale Küche, in der Eugénie und ihre eifrigen Helferinnen einer akribischen Choreografie folgen, wie ein großes, impressionistisches Tableau vivant. Auch Binoche und Magimel scheinen ihre Rollen zu genießen. Im wahren Leben waren die beiden vor 20 Jahren ein echtes Paar. Aus der Beziehung ging eine Tochter hervor. Seit ihrer Trennung sind sie nun das erste Mal wieder gemeinsam auf der Leinwand zu sehen.

Eine berührende Bildungsgeschichte erzählt der Film zudem ganz nebenbei: Mit Pauline (Bonnie Chagneau-Ravoire), einer Nichte der Haushaltsgehilfin, kommt ein junges Mädchen ins Haus, deren außergewöhnlicher Geschmackssinn Eugénie und Dodin so sehr beeindruckt, dass sie sich entschließen, sie unter ihre Fittiche zu nehmen. Und Pauline, so zart und schmächtig sie erscheint, lernt schnell und mit großer Wissbegier. Ihre Präsenz und die flüchtige Besonderheit, die ihre Figur verkörpert, verleihen dem Film zusätzlich eine genüssliche Leichtigkeit.

THE OLD OAK

Veröffentlicht am 26.5.2023

Ken Loach kann es nicht lassen. Eigentlich wollte sich der britische Regisseur schon 2014 nach seinem Historiendrama Jimmy’s Hall über den irischen Freiheitskämpfer Jimmy Gralton aus dem Filmgeschäft zurückziehen. Dann dreht er zwei Jahre später mit dem Cannes-Gewinner I, Daniel Blake einen seiner erfolgreichsten Filme überhaupt. Und spätestens als er 2019 das Sozialdrama Sorry We Missed You über einen überarbeiteten Kurierfahrer aus Newcastle nachlegte, war klar, dass ihn die prekären sozialen Verhältnisse in seiner Heimat einfach nicht zur Ruhe kommen lassen.

In The Old Oak widmen er und sein Stammschreiber Paul Laverty sich nun der aktuellen Flüchtlingskrise, die wie überall auch innerhalb der britischen Bevölkerung den Unmut gegen Migranten schürt. Der Schauplatz des Films ist 2016 – das Jahr Null für den Brexit. Das kommt noch dazu. Und so vergeblich, wie der Wirt TJ Ballantyne (Dave Turner) zu Beginn mit einem Besenstiel den traurig herabhängenden Buchstaben K an der Fassade seines titelgebenden Pubs wieder zu befestigen versucht, ist auch sonst vieles in dieser vom Geldmangel geplagten Ecke im Nordosten Englands zum Scheitern verurteilt.

Wie groß die Verzweiflung unter den Leuten im Dorf ist, hört TJ aus den lautstarken Gesprächen heraus, die seine Stammgäste jeden Abend am Tresen führen. Sie sind wütend, dass benachbarte Grundstücke von Immobilienfirmen für einen Spottpreis aufgekauft und ausbeuterisch vermietet werden. Ein Gefühl schwelender Ungerechtigkeit macht sich breit. Der genügsame Kneipenbesitzer hält sich aus all dem so gut es geht heraus. Aber auch ihm bleibt schon seit Jahren die Kundschaft aus. Seit der Schließung der umliegenden Kohlegruben in den achtziger Jahren geht es in der ganzen Region wirtschaftlich steil bergab. Als dann noch eine Busladung syrischer Familien im Dorf eintrifft, verschärft sich die ohnehin angespannte Stimmung nur noch mehr.

Plötzlich steht TJ vor einem Dilemma: Er hat sich mit Yara (Ebla Mari) angefreundet, die zusammen mit ihrer Mutter und ihrem jüngeren Bruder die Flucht ergriff, nachdem ihr Vater vom Assad-Regime inhaftiert wurde. Gemeinsam mit ihr und der örtlichen Entwicklungshelferin schmiedet er einen Plan, um den Neuankömmlingen bei der Integration zu helfen, und merkt zu spät, dass er sich damit gegen den Rest des Dorfes stellt.

Wie immer legt Loach den Finger sanft, aber zielbewusst in die Wunde. Wie immer reden seine Figuren Klartext, ist seine Filmsprache einfach, unironisch und ungeschminkt. Nur am Ende trägt er in dem Wunsch, Hoffnung und Mitgefühl zu vermitteln, dann doch etwas zu dick auf.

L'ABBÉ PIERRE - A CENTURY OF DEVOTION

Veröffentlicht am 27.5.2023

«War es genug?» fragt sich Henri Grouès als greiser Mann. Sein Leben lang hat er gegen den Hunger gekämpft, gegen die Kälte, das Elend, die Einsamkeit. Unter dem Pseudonym Abbé Pierre ist der 1912 in Lyon geborene Sohn aus bürgerlich-katholischem Elternhaus heute vor allem als Gründer der Emmaus-Bewegung zur Minderung von Obdachlosigkeit und Armut bekannt.

In einer episch angelegten Inszenierung rekonstruiert der Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur Frédéric Tellier die wichtigsten Ereignisse in Grouès‘ Biografie. Die Geschichte beginnt 1937, als der junge desillusionierte Priester vom Kapuzinerorden entlassen wird. 1943 lernt er im Kampf gegen das deutsche Naziregime Lucie Coutaz kennen, die erst seine Sekretärin und bald seine engste Vertraute wird. Sie unterstützt ihn, übernimmt die Verantwortung für Emmaus, als Grouès ins Ausland geht, um seine Vision zu verbreiten, und steht ihm zur Seite, wann immer er seiner schwachen Gesundheit zum Opfer fällt.

Tellier setzt auf die Menschlichkeit und das Engagement seiner Figuren. Immer wieder sieht man den feurigen Prediger in Aktion, sei es, um Mittel für Notunterkünfte aufzutreiben oder sonst wie für Gerechtigkeit einzutreten. Benjamin Lavernhe zeigt ihn als unerbittliche Kämpfernatur, die sich permanent im Konflikt befindet mit der Welt und mit sich selbst.

Die chronologische Erzählung hangelt sich derweil an Fakten und historischen Schwerpunkten entlang. Das Drehbuch zieht sein Leben streckenweise unnötig in die Länge, wodurch die Dringlichkeit seiner Mission an Kraft verliert. Anderseits geht Terrier etwaigen Kontroversen in Grouès‘ Handeln und Denken weitestgehend aus dem Weg. Sein Film konzentriert sich allein auf die inspirierende Heldengeschichte seiner Titelfigur, die am Ende einen mahnenden Bogen bis in die heutige Zeit schlägt.

PERFECT DAYS

Veröffentlicht am 27.5.2023

Eines muss man Wim Wenders lassen: Er traut sich was. Mit jedem Film verfeinert er seine Handschrift und erfindet sich zugleich immer wieder neu. Nachdem er zu Beginn des Festivals die gewaltige Kraft der Kunst von Anselm Kiefer in 3D auf die Leinwand projizierte, zeigt er zum Abschluss mit PERFECT DAYS, wie wenig das Kino braucht, um Wirkung zu erzielen. Dieser Film ist so einfach, zart und unspektakulär - es ist fast zu schön, um wahr zu sein.

Im Zentrum steht Hirayama (Kōji Yakusho), der als Toilettenputzer in Tokio arbeitet, und das mit ganzer Leidenschaft. Er ist ein einfacher Mann, der auf seiner täglichen Route durch die Innenstadt jedes öffentliche stille Örtchen poliert, als hänge sein Leben daran. In seiner Mittagspause liest er William Faulkner oder er fotografiert das Licht, das durch die Blätter der hohen Baumspitzen fällt. Aber auch sonst hat er für alles und jeden ein Herz, wie für den Obdachlosen im Park, den sonst keiner bemerkt.

Wenders bewegt sich mit seinem Alltagshelden auf Augenhöhe, immer und überall. Die Handlung ist - ähnlich wie Hirayamas Leben - auf das absolut Wesentliche reduziert. Dass auch sein Held eine Vergangenheit hat, wird lediglich angedeutet, als plötzlich Niko (Arisa Nakano) vor der Tür steht. Seine Nichte ist so neugierig wie wir, was Hirayama aus der Bahn geworfen hat, warum er sich von der Welt um ihn herum distanziert. Aber Wenders entsagt sich jeder Dramatik. Er setzt auf die Poesie der Bilder, auf Impressionen und die schauspielerische Anziehungskraft seines Hauptdarstellers, mehr braucht es nicht.

Es sind die kleinen, flüchtigen Augenblicke des Glücks, die PERFECT DAYS zu einem so feinen Film machen, wie es sie heute nur noch selten gibt. Hirayama schwelgt in den Geheimnissen des Lebens, nicht mehr und nicht weniger. Aber es passt perfekt.

Pamela Jahn